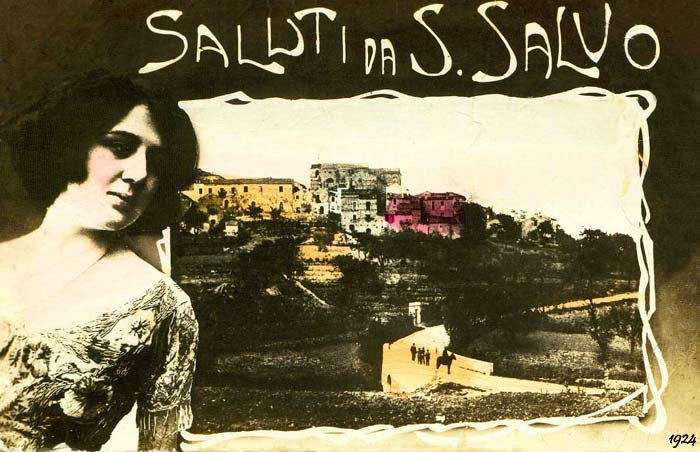

Franco Lestingi

Chi invece, arrivò con i pantaloni militari senza strappi

e ben stirati, fu

Franche lu ’nfurmìre (Franco

l’infermiere), all’anagrafe Francesco Lestingi (1931 -

1980), da Trani, che come si deduce dall’appellativo

stesso con il quale lo chiamarono i sansalvesi, di

professione faceva l’infermiere.

La storia di Franco, nella nostra cittadina, inizia

intorno agli anni ’52-’53 quando, militare di leva, scese

alla vecchia stazione ferroviaria per far visita, durante

una licenza, ad alcuni suoi amici tranesi, ex vicini di

casa, sposati a San Salvo, tra i quali Donato Talamo e

Carlo Manfra, chiamato quest’ultimo

Carlùccie lu

tranàse.

Qui conobbe Assunta (1927 - 2001), una ragazza del luogo

che era nata a Mafalda, ma che mafaldese, o meglio

ripaltese non era (Mafalda un tempo si chiamava Ripalta),

essendo nata lì per caso, sulla sponda sud del fiume

Trigno. Era successo che sua mamma Cristina Budano,

originaria di Villalfonsina, la partorì senza assistenza

alcuna, mentre era al seguito del marito Vincenzo,

originario di Manoppello (PE), cavapietre, che lavorava a

San Salvo a lu Cavìute de la ràne (alla cava della

sabbia), che quel giorno stava lavorando ai bordi del

fiume in territorio mafaldese. La misero a nu puanìre (in

un paniere) e risalirono a Mafalda, dove la registrarono.

Il nostro Franco, vestito da militare, appena la vide se

ne invaghì perdutamente, e le promise eterno amore.

Fu di parola, non per niente si chiamava Franco. Dopo il

congedo, fece un biglietto del treno di sola andata,

destinazione San Salvo, e sceso alla vecchia stazione

ferroviaria, salì sull’altare della Chiesa parrocchiale di

San Giuseppe, coronando per sempre il suo sogno d’amore

con l’amata Assunta. Era il 18 Ottobre 1956.

Franco, il 3° da sinistra,

infermiere durante il servizio militare di leva

La storia di Franche lu nfurmìre o lu ’mburmìre, così lo

chiamavano i sansalvesi, si svolge e si intreccia in due

periodi storici ben distinti della nostra cittadina:

quello ante SIV, in cui il paese era immerso tra le

campagne, e quello immediatamente successivo, in cui

diventa un importante polo industriale del mezzogiorno.

Volendo adoperare un parallelismo, è come se Franco e San

Salvo, siano cresciuti un po’ insieme.

All’epoca del suo arrivo c’erano solo quattro medici: Don

Vitaliano Ciocco, che era medico condotto, Don Gustavo

Cirese, Don Michele (Angelo) Di Stefano e don Peppino de

Vito, che era il più giovane.

Le visite mediche si pagavano. Erano gratuite solo per gli

iscritti all’elenco dei poveri, alla cui assistenza

sanitaria, già dai tempi del fascio, era demandato il

medico condotto, che era pagato dal Comune, e dal 1954 per

gli iscritti alla Cassa Mutua per mezzadri e coltivatori

diretti, i quali avevano iniziato per legge

obbligatoriamente a pagare i primi contributi assicurativi

e quindi godevano di una primitiva forma di assistenza

sanitaria. Poi vi era l’ONMI (Opera Nazionale Maternità

Infanzia), altro ente istituito dal fascismo, che prestava

gratuitamente la propria assistenza alle donne incinte sia

durante la gravidanza che nei primi otto mesi del

puerperio, fornendo loro alimenti e validi consigli , che

contribuirono di molto a ridurre le murticélle (la

mortalità infantile).

Per il resto la gran parte della gente, per curarsi,

doveva quindi necessariamente sborsare somme di denaro,

che piccole o grandi che erano, mettevano spesso in seria

difficoltà economica le famiglie degli ammalati, che a

volte, come nel caso dei costosi ricoveri ospedalieri,

erano costrette a firmare per necessità anche qualche

cambiale.

Befana OMNI 1961 - Si

riconoscono da sin. il dott. Giuseppe de Vito, il

maestro elementare Ugo Marzocchetti, il dott.

Vitaliano Ciocco, il Cav. Virgilio Cilli ed un

funzionario dell’OMNI. Presidente dell’OMNI a San

Salvo era la signora Maria Fabrizio, figlia di Donna

Vetalene de Cristofaro, moglie del maestro elementare

Aldo Germani.

I medici sapevano tutto questo e quindi cercavano di

essere il meno indolore possibile sia nelle richieste di

onorari, che sovente erano saldati

a zi da’ (pagherò)

ed anche nella scelta delle terapie da adottare, che erano

spesso subordinate alle condizioni economiche delle

famiglie, cercando di far acquistare loro farmaci meno

costosi.

Il vero spauracchio era però l’Ospedale. Stava a Vasto.

Molta gente non vi andava neppure

se stave a muritàure,

cioè se era moribonda. Per molti era addirittura

meje

a mure' (meglio morire), invece di affrontare le

costose degenze ospedaliere. Per questo motivo molti

anziani

stennavene li pite (morivano) nel letto

di casa

’nghe ’na fréme e ’na cacarélle (con una

leggera febbre e diarrea), con la sola assistenza dei

medici del luogo, che le provavano di tutte per cercare di

strapparli alla morte.

Andava all’ospedale solo chi si rompeva

lu vraccie o lu

péte (il braccio o il piede) e

z'aveva fa' la

ngessàtìure (immobilizzazione dell’arto con il

gesso), oppure in casi di interventi chirurgici come

l’appendicite, di cui si temeva molto la complicazione a

peritonite, o per le operazioni ai bambini

de le

donzélle (alle tonsille), chiamate anche

le

strangajüne, o alle adenoidi, in cui era necessario

l’intervento del chirurgo

’nghe l’addubbie (con

anestesia).

1952 - Il dottor Luigi

Cipolla, al centro con il camice, primario

dell’Ospedale Civile di Vasto, con alcuni

collaboratori.

Purtroppo a quei tempi non esistevano sofisticate

attrezzature diagnostiche, che erano ancora tutte da

inventare. Anche lo stesso ospedale Civile di Vasto non è

che fosse fornito di molte apparecchiature di indagine

sanitaria. Vi era

la machene pe passa’ le ragge

(macchina per gli esami a raggi X), che era

’nu

scaricarelle (trappola o piccolo congegno) che

forniva delle primordiali lastre, a volte decifrabili solo

da luminari della scienza dotati di buona vista o

marchingegni per eseguire gli esami del sangue, analisi

semplici, che servivano per lo più alla sola conta dei

globuli bianchi e rossi, ma per il resto, fatta eccezione

per poche altre attrezzature, gli ambulatori ospedalieri

non differivano molto da quelli dei medici di paese.

Per questo motivo i nostri quattro medici, erano

sopratutto dei bravi internisti, costretti per necessità e

virtù

a azzecca' (ad indovinare) le diagnosi,

svolgendo visite mediche accurate, così come avevano

imparato nelle università. Si facevano dire dal malato

addo'

j dulàve (dove avevano male),

j’attendavene lu

puàzze (contavano i battiti cardiaci dal polso),

gli tastavano

la panze (il ventre), j

tuzzuluávene

arréte la schéne (gli davano dei colpi secchi

dietro alla schiena) , gli facevano dire 33 auscultando

con il fonendoscopio le spalle, e dopo essersi fatta

un’idea di quale malattia affliggese il paziente, si

pronunciavano sulla diagnosi, sperando che non entrassero

in scena il prete ed il sagrestano, che avrebbero portato

lu morte

a suttérre (il morto sottoterra).

Peggio era andata durante il fascismo, quando in paese, vi

era rimasto un solo medico.

Era successo che

Don Cassiedore (Cassiodoro)

Artese, anziano medico antifascista,

ave' ’rziliti li

firre (aveva riposto i ferri) di medico chirurgo,

lasciando il paese tutto nelle mani del dottor Vitaliano

Ciocco, potente gerarca fascista. Non volendo avere nulla

a che fare con Ciocco, alcuni antifascisti, si recarono a

Parma, dove esercitava la professione di medico

ospedaliero Don Camillo Artese, figlio di Don Cassiodoro,

e lo convinsero a tornare.

Non lo avessero mai fatto. Si accese un fuoco peggio

de

lu foche de Sant’Antonio (herpes zoster). Tra i due

medici, restando nel campo ematologico, non corse buon

sangue e vi furono scintille che si propagarono nelle aule

istituzionali del Fascio, con il povero Don Camillo,

com’era prevedibile, ad avere, almeno inizialmente, la

peggio.

Don Camillo Artese con un

carabiniere della stazione di Cupello da cui da San

Salvo all’epoca dipendeva. La prima stazione dei

Carabinieri a San Salvo fu istituita nel 1949 con sede

in C.so Garibaldi.

Erano stati davvero tempi dolorosi e neri, quelli, per i

sansalvesi, e non solo per via del Fascio.

Prima, negli anni ‘30 vi era stata la malaria, causata

dalla risaia, che aveva mietuto alcune vittime e portato

alla protesta contro il farmacista e podestà

Do’

Ureste Artese, cognato di Ciocco, reo secondo

l’opinione pubblica, di fare affari con la vendita del

chinino per curarla. Molta gente finì in prigione. Poi fu

la volta della

trabbocolosi, così chiamavano i

sansalvesi la tubercolosi o tisi, malattia infettiva

dovuta alla cattiva e scarsa alimentazione e non mancavano

anche casi frequenti di meningite ed encefalite. "

Magne

ca’ si na’ ti ni vi téseche" (mangia, altrimenti te

ne vai tisico), era diventato un modo di dire sansalvese.

Ogni tanto si presentava qualche malattia infettiva e

contagiosa e non si faceva in tempo a curarne l'ultima che

subito diventava la penultima.

Non bastavano le malattie infettive e le frequenti

influenze virali, vi si aggiungevano anche altre dovute

sopratutto alla scarsa condizione igienica.

Una delle più temute era sicuramente

lu scàule (la

sifilide), malattia venerea incurabile, sempre in agguato

quando qualcuno frequentava le meretrici, così come

le

piáttele (le piattole, pidocchi del pube). Vi era

poi

la ràgne (la scabbia), che veniva trasmessa da

hatte e chéne arrugnunìti (gatti e cani malati di

rogna), ed altri

vrìscele (foruncoli) come “

lu

fazze lupéne” (falso lupino), così chiamato perchè

si manifestava sulla faccia o sul collo ed assumeva una

forma simile ad un lupino. Il rimedio era l'asportazione

chirurgica che lasciava antiestetiche

sanéccie

(cicatrici) sulla parte colpita e per questo era molto

temuto, sopratutto dai giovani, che dopo l'intervento

restavano

smirchilijte (con un marchio, una

cicatrice).

Altro foruncolo antipatico, che assilava maschi e femmine,

era invece

lu vriscele piane, che usciva un po'

ovunque sul corpo. Era così chiamato perchè non aveva

alcun foro da quale potesse uscire la

mmárcie (il

pus). In questi casi il medico aspettava che il foruncolo

maturasse e poi, quando si formava la via d’uscita,

le

spriscéve (lo premeva) dal basso verso l’alto, un

po’ al giorno, sino a quando non ne fuoriusciva

lu

vérme (il nucleo).

Anche nel campo ematologico i rimedi, erano spesso

empirici ed artificiosi. Quando qualcuno aveva coaguli

sanguigni o emorragie, oppure la pressione arteriosa era

molto elevata, non esistendo farmaci specifici, per

evitare

ca j calasse nu tocche (che gli venisse un

infarto o una paralisi), un rimedio efficace era

la

sanguàtte (la sanguisuga) con la quale gli facevano

un salasso. La tecnica era quella di applicare in

prossimità della zona malata una sanguisuga, che

succhiando il sangue, avrebbe abbassato la pressione

sanguigna.

La sanguàtte.

Per fortuna, sul finire degli anni '50, quando arrivò a

San Salvo

Franco lu ’nfumìre, i tempi stavano già

mutando. Molte malattie, sopratutto quelle endemiche,

iniziavano ad appartenere al passato, anche se ogni tanto

si manifestavano nuovamente. Era già in atto da qualche

anno la vaccinazione antivaiolosa, che era di competenza

del medico condotto, che praticava con un pennino due

graffi sul braccino del bambino, lasciandogli perennemente

due antiestetiche cicatrici,

la ‘nzártatìure (innesto),

ed erano iniziate anche le prime vaccinazioni di massa,

come l’antidifterica, l’ antitetanica, a cui seguì nei

primi anni ’60 anche quella dell’antipolio, per debellare

la poliomelite, più nota come paralisi infantile.

Anche nel campo farmaceutico le cose erano migliorate.

Seppure l'industria farmaceutica fosse ancora agli albori

della produzione in larga scala, si trovavano in farmacia

i sulfamidici, la penicellina, qualche crema per la pelle,

come l’Antipiol, le prime

pallàtte (compresse) di

Aspro, un antidolorifico, il siero antitetanico. Di

antibiotici, però, almeno quelli intesi come oggi, manco a

parlarne.

Antibiotici o non antibiotici, sulfamidici o non

sulfamidici, la gente in ogni caso era restia ad andare

dal dottore ed anche a prendere medicine, se non quando

j meneve na' bella freme (aveva la febbre alta) ed

era proprio necessario consultare un medico.

Si era sviluppata negli anni una medicina parallela,

contadina, senza bisogno di consultare un medico.

Ad esempio se a qualcuno gli veniva

lu turnadàte

(il patereccio - processo infiammatorio delle dita delle

mani), la cura era fargli mettere il dito dentro

a 'na

pammadore (un pomodoro); se si trattava

de nu

vrugnaróle (di un orzaiolo), non ci si metteva

niente, tanto

gna t’ è meniute accusce’ ze na da je’ (così

come ti è venuto così se ne dovrà andare); stessa cosa per

l'erpes: "

Ne è niende.

Quasse è 'na febbre

annascoste" (Non è nulla. E una febbre nascosta). Se

a qualcuno

jav'è pezzechete 'na lape (era stato

punto da un ape), gli mettevano una lama fredda di un

coltello sulla puntura, per evitare che si gonfiasse, e

nei casi di

’ntunuatìure (piccoli traumi da caduta

con contusioni) gli si faceva

la ’nghiárate, una

specie di ingessatura realizzata con l'albume dell’uovo

sbattuto e

nghe la bommácie (con ovatta).

La

'nghiarate era molto efficace e leniva dopo un po'

il dolore. La si teneva sulla parte dolorante per una

decina di giorni. Poi per verificare se la guarigione

fosse avvenuta o meno, si faceva una prova. Se la

fasciatura, togliendola, faceva male, significava che

la

’ntunuatìure non era ancora guarita, e quindi la si

lasciava ancora lì per qualche giorno, se invece non si

avvertiva più alcun dolore, la guarigione era completa.

Altro esempio. Quando accidentalmente i contadini in

campagna, mentre lavoravano, si procuravano delle piccole

ferite, lo disinfettavano con il di vino, e se il vino non

c’era o era finito, se ne andavano dietro

a 'na fratte

(dietro una siepe) e ci urinavano sopra (l’urina

contiene ammoniaca), al cui contatto la ferita

ngennàve

nu qua’ (bruciava un po’), ma era sempre meglio

dell’ acqua del pozzo che

putàve tena’ la rizze (poteva

avere la ruggine). Per tamponare il sangue di piccole

ferite non c'era nessun problema: tagliavano una canna, ne

estraevano “

l’aneme” (una specie di filtrino che si

trova all'interno di ogni giuntura di una canna) e ce

l’appiccicavano sopra, come un cerotto.

Poi vi era la cultura dei decotti: quelli di malva, di

camomilla, e persino

’nghe le capélle de le grandénie

(con i filamenti o barba del mais), che dicevano

facesse bene alle vie urinarie. Ai bambini, per farli

dormire davano

la pápagne che era un infuso

ricavato

da le pallachícche (dalle teste) dei

papaveri selvatici, fatte esiccare al sole, una droga, che

spesso li faceva dormire per due tre giorni di fila.

Qualcuno lo beveva anche come antidolorifico, per lenire i

dolori di coliche in genere. Pericolosissimo invece era

l'infuso

de petresànne (di prezzemolo) che qualche

maháre (mago-stregone) preparava per procurare

l’aborto alle donne incinte, procurando spesso e

malvolentieri la morte della malcapitata.

Ed a proposito di

maháre, era molto diffusa anche

una medicina alternativa, quella superstiziosa, praticata

da le fattucchijre (dai fattucchieri), i veri

antagonisti della medicina ufficiale. La gente faceva la

fila nelle loro case (venivano persino da fuori),

ritenendoli capaci di far scomparire malattie che i medici

non erano stati in grado di guarire. I fattucchieri

’ncantavene

le malucchie (toglievano il malocchio), guarivano i

bimbi

da la vermenare (dai vermi intestinali) ,

toglievano le fatture di magia nera ed altre diavolerie.

Pronunciavano sottovoce tre o quattre

prihire

(preghiere), facevano dei segni di croce

’nghe nu

curtélle (con un coltello) sopra qualche oggetto e

via… il male spariva d’incanto. Sovente somministravano

degli intrugli realizzati con formule segrete, spesso a

base

de bicarbunate (bicarbonato), che faceva

fare qualche

ribbìffue (rutto) al cliente (anche

se sarebbe meglio dire credente), il quale avvertiva un

senso di sollievo. Molte formule magiche, come quella per

togliere il malocchio, erano a conoscenza anche delle

donne anziane, che se le tramandavano da mamme a figlie,

rinnovandole la notte di Natale.

Erano tuttavia sempre le scarse condizioni igieniche a

creare problemi alla gente. Con le stalle che ancora erano

numerose in paese,

le mascule e le tafane (le

mosche ed i tafani),

te ze magnave véve véve (ti si

mangiavano vivo vivo). Alla gente spesso gli uscivano

li

scarselle, piccole tumefazioni sull’epidermide che

provocavono grattamento dovuto al prurito.

Poi c'erano

li piducchie,

li pigge,

le

cemmicie,

li zàcche (i pidocchi, le pulci, le

cimici, le zecche).

Per loro sfortuna arrivò

lu flit (insetticita,

DDT), che era stata portata dagli inglesi durante la

guerra. Fu

'na cosa sante (una soluzione

miracolosa) anche negli anni successivi. Si spruzzava

nghe la machinàtte de lu flit , una pompa che si

vendeva annessa al prodotto e bastavano poche spruzzate ed

il gioco era fatto:

le maschule (le mosche)

cadevano a terra

sticchite (morte). Qualcuna che

restava a terra

ammupulete (stordita), veniva

acciaccate

nghe lu péte (veniva calpestata con il piede), e

faceva cric sotto la suola delle scarpe. A questo punto le

mamme fecero

'na penzate (un ragionamento): se

funziona con le mosche, perché non dovrebbe funzionare

’nghi li piducchie? (con i pidocchi?) Ed iniziarono

a spruzzarlo sui capelli dei bambini, sostituendo con

successo i lavaggi dei capelli con il petrolio, in voga

anni prima.

La machenàtte de lu flit

E restando in tema di bambini, ieri come oggi, erano le

malattie esantematiche (il morbillo, la varicella, la

rosolia, la scarlattina e la parotite), quelle a cui

le

mammuccie (i bambini) erano maggiormente soggetti.

Le famiglie, in molti casi, dicevano

l'ha da fa'

(lo deve fare), nel senso che era necessario che le

contraessero,

accusce' ze leve lu 'mbeccie na vo' (così

si tolgono l'impiccio una volta per sempre), diventando

immuni. Per questo motivo molte mamme portavano i propri

figli vicino al letto del bambino malato

pe' farejele

arcóje (affinchè venissero contagiati dalla

malattia), sopratutto nel caso della rosolia per le

bambine, che dicevano, a ragione, che era pericolossisima

se contratta in eta adulta durante la gravidanza in quanto

putàve nascie feje defettiuse (potevano nascere

figli anormali) e stesso ragionamento per i maschietti, pe

l

e recchìune (orecchioni, parotite), che da adulti

poteva degenare in orchite, con il rischio di sterilità

riproduttiva.

Questo modo di pensare era diffusissimo e per queste tipo

di malattie c'era anche chi non chiamava neppure il

medico, a cui diventava invece necessario ricorrere quando

un bambino

ze rumpuave la coccie (si feriva al

cuoio capelluto). Infatti, con le strade in gran parte

ancora bianche e con i sassi che ci stavano in giro, ogni

tanto a qualche bimbo, che

faciave la uérre, (che

giocava a far la guerra), gli rompevano la testa e tutte

'nzánganate

(tutto sanguinante), veniva portato all'ambulatorio di Don

Peppino de Vito, che dopo averlo medicato ed avergli

apposto qualche punto di sutura sulla ferita, lo rimandava

a casa, con una benda in testa, come un vero ferito di

guerra.

In quei tempi, nel nostro paese, era così per i bambini.

Non ve n'era uno che non era

smerchelijéte (pieno

di sbucciature),

nghi le varlése a le vìute e li

cocchele de li jnucchie (con numerose escoriazioni

ai gomiti ed alle rotule), dovute alle frequenti cadute

che si procuravano

faciénne la zille mezze a la ve’ (giocando

per per le strade). Per non parlare della condizione

igienica in cui molti versavano. "

A 'sse ràcchie ci ze

po' piantà le pitresénne (in quelle orecchie ci si

può piantare il prezzemolo), si diceva a quei bambini che

avevano il cerume che quasi fuoriusciva dalle orecchie ed

era inutile la visita d'ispezione, a cui il maestro

sottoponeva settimanalmente gli alunni a scuola: i canali

uditivi erano sempre gialli.

E non poteva essere diversamente, visto e considerato che

mentre i genitori erano in campagna,

z’artravvuddavene

‘nterre gne’ perchétte (si rotolavano per terra

come maialini), giocando a far la lotta, sovente scalzi

d'estate e con gli abiti sdrudici, con le ginocchia nere

di sporco, specie quando giocavano

a strísciele o

a palliccie (con delle rotelline ricavate da pezzi

di piatti rotti e biglia di vetro).

Purtroppo l'igiene ai quei tempi era ancora quel che era.

I saponi scarseggiavano e figuriamoci i detersivi. La

gente lavava ancora i panni

nghe la lùsciè (la

lisciva) e le condizioni igieniche, così come le

condizioni di vita delle persone, erano pessime.

C'era chi a quarant'anni sembrava un vecchio ed a

cinquanta spesso dipartiva. Non si usavano tinture per i

capelli; se cadeva un dente, addio, restava sdendato e

sopratutto i duri lavori

scunucchiavene (rendevano

malconci) i contadini, che avevano le mani nere di

campagna ed il collo arso dal sole.

Una sola grossa fortuna aveva la gente di quei tempi e

detta oggi, non era poco.

Non c’erano i tumori, almeno nel numero in cui si contano

oggi.

Erano talmente rari i casi di neoplasie che la parola

cancro, non era ancora in auge persino tra i medici che lo

chiamavano escrescenze, con serie difficoltà diagnostiche.

In questa situazione sanitaria, che ho tentato di

descrivere, simile per molti versi a tanti paesi dei

dintorni, ecco scendere un bel giorno dal treno

Franghe

lu ’nfurmìre.

Aveva lavorato da giovanissimo, come infermiere,

all’Ospedale Civile di Trani ed aveva collaborato anche

con medici dell'esercito durante il servizio militare.

Ora, che aveva messo su famiglia a San Salvo, aveva un

impellente necessità: quella di lavorare.

Ma non era facile.

A quei tempi i medici facevano anche gli infermieri, e per

di più ve n’era già uno, Angelo Sterpetti, il militare

infermiere che era arrivato ai tempi della malaria e non

era più andato via. Angelo collaborava per lo più con Don

Gustavo Cirese,e ogni giorno risaliva in bicicletta

dalla

staziàune (C.da Stazione), dove abitava per

fare iniezioni a mezza San Salvo, spingendosi anche nella

vicina Padìune (C.da Padula in territorio di Montenero di

Bisaccia), pedalando talvolta sino a Termoli.

Viste le premesse, le opportunità di lavoro per un altro

infermiere erano assai scarse, anche perché in ogni

famiglia vi era sempre qualche praticone, o un vicino di

casa, che aveva imparato a fare le punture, e spesso le

faceva a tutti i parenti ed al vicinato.

L'unica soluzione per Franco era quella di entrare nelle

grazie di qualche medico. Assunta si rivolse allora a Don

Peppino De Vito, fresco di laurea in medicina (si era

laureato nel '56), chiedendogli di aiutare il marito a

lavorare come infermiere.

L'idea si rivelò ottima. Don Peppino, che non lo

conosceva, disse ad Assunta di far presentare il marito

l'indomani nel suo ambulatorio di C.so Umberto I.

dr. Giuseppe de Vito

Il giorno appresso, Franco si presentò da Don Peppino e

così nacque tra i due un'ottima collaborazione

professionale, che in un certo senso, fece epoca.

Per farsi apprezzare Franco si alzava di buonora al

mattino e se ne andava da Don Peppino, dove, dopo aver

pulito il pavimento, metteva in ordine l'ambulatorio,

aspettando che arrivasse il medico.

Com'era prevedibile, stando insieme, tra i due si instaurò

una sincera amicizia. Don Peppino prescriveva le terapie e

Franco, girando con una vecchia mototocicletta,

regalatagli proprio da Don Peppino, si recava nelle case

dei pazienti per fare le medicazioni e le punture.

Franco con la sua

motocicletta nel giardino del palazzo de Vito.

Franco si rivelò da subito un ottimo infermiere e anche un

uomo di spirito, e non solo perché usava l'alcool etilico.

Dotato di una vena ironica innata, sempre sorridente, con

una vocina tendente all'acuto, scherzava con tutti in

dialetto tranese, facendo battute a destra ed a manca,

riuscendo a tirar su di morale persino i pazienti che

l'aspettavano a casa. Solo a casa sua era un po' severo,

con i figli, a cui raccomandava sempre di rigar dritto e

comportarsi bene nella vita.

Era un gran chiacchierone, il nostro amico Franco, ma

questo non impedì a Don Peppino di apprezzarne la grande

riservatezza e la sua grande onestà. Mi disse di lui Don

Peppino: "Mai un segreto professionale uscì dalla sua

bocca e mai si appropriò, neppure per errore, di nulla,

nemmeno di una siringa".

Ma purtroppo, come accade al calzolaio che aggiusta le

scarpe vecchie altrui e lui va sempre con le sue rotte,

anche Franco, che curava gli altri, non badava molto alla

sua salute.

Iniziarono a cadergli i denti.

Il suo problema, non era la carie, ma il diabete, quella

subdola malattia che ti mette appetito addosso e ti fa

mangiare a più non posso.

Aveva sempre fame. Per attenuare l'appetito, iniziò a

mangiare qualche caramella, che per un diabetico è veleno.

Poi, per controbilanciare e far calare gli zuccheri nel

sangue, quando si rendeva conto che aveva un po'

esagerato, si comprava due

tre lampascìune

(lampascioni, cipolle amarognole e rossastre, molto

diffuse nella cucina pugliese), che comprava al negozio di

frutta e verdura di

Za' Giuvuannine, a due passi

dall'ambulatorio di Don Peppino, e se le mangiava subito,

sperando di tenere a bada la sua glicemia.

Ne mangiava davvero tante di caramelle, nonostante le

ramanzine di Don Peppino al quale, quasi a volersi far

perdonare, ne offriva ogni tanto qualcuna. Don Peppino,

per toglierle di mezzo le accettava, invitandolo a non

comprarle più. Ma non vi era nulla da fare. Franco gli

rispondeva di star bene e che quel suo diabete non era poi

così grave.

Ma un'altra fame era latente in Franco. Con le sole

punture non è che campasse da gran signore. La famiglia

cresceva e bisognava cercare anche qualche altro lavoro

alternativo, che lo aiutasse a tirare avanti meglio la

baracca.

Cercando di conciliare il suo lavoro da infermiere, se ne

andò a lavorare, sopratutto nei mesi estivi, appresse

(dietro) a la mietitrebbia di Nicola Di Virgilio,

imparando a guidarla. Ma un brutto incidente, che gli

successe in agro di Fresagrandinaria, quando lungo

'na

cóste (una salita di campagna), si appallottò in un

burrone, uscendone miracolosamente illeso, lo costrinse a

tornare sui suoi passi.

Meglio Don Peppino.

Intanto il tempo era passato e San Salvo non era più quel

paesino che Franco aveva trovato, scendendo dal treno, in

quel lontano giorno del 1956. Eravamo negli anni '70 e

l'industrializzazione aveva triplicato il numero degli

abitanti, triplicando anche il carico di lavoro, che per

certi versi rendevano le giornate faticose e stressanti.

Restò in quegli anni sempre fedele a Don Peppino. Lo

tradiva solo la domenica con il dott. Vitaliano Ciocco,

che era il medico sociale della U.S. San Salvo (1967),

mentre egli era infermiere ufficiale al seguito della

squadra.

Era uno spettacolo vederlo all'opera. Non appena un

calciatore cadeva, si alzava di scatto dalla panchina e

con la tuta sociale, scarpe da tennis, un cappellino in

testa e la valigetta del pronto soccorso in mano, correva

a passetti veloci in mezzo al campo, battendo sempre in

volata, tra gli applausi, il dott. Ciocco, che

nghe li

pìte a rungiàtte (con i piedi lievemente orientati

verso l'interno), lo rincorreva come un lento bisonte,

essendo divenuto ormai anziano.

Non prendeva una lira per quella sua missione, il nostro

Franco, solo applausi : faceva tutto per pura passione.

E quegli applausi li meritava tutti, dentro e fuori dal

campo, per essere stato negli anni bui, l'infermiere di

tutti, sopratutto della povera gente, che aveva trovato in

lui un amico fraterno nel momento del bisogno.

Franco Lestingi ,

infermiere U.S. San Salvo, il primo accosciato a

sinistra con la valigietta di pronto soccorso tra le

mani.Il terzo in piedi da sinistra è il dott.

Vitaliano Ciocco, alla sua sinistra il Sindaco

pro-tempore di San Salvo Cav. Vitale Piscicelli, con

accanto a sua volta il Cav. Cilli Virgilio, Primo

Presidente della U.S. San Salvo nel 1967..

Senonché, quando le giornate di Franco sembravano

trascorrere normali, ecco il diabete giocargli un brutto

scherzo.

La voce si sparse in paese in un baleno: Franco era stato

ricoverato d'urgenza all'Ospedale Civile di Vasto. La

diagnosi era tragica: coma diabetico. Lo riportarono a

casa con l'ambulanza. Non c'era più nulla da fare.

Accorse al suo capezzale Don Peppino, informato da

Assunta, ormai disperata.

Lo visitò.

Fatto sta, che non so se per bravura professionale o

perché sperava in un miracolo, Don Peppino intravide un

piccolo barlume di speranza. Senza perdere un attimo di

tempo, tornò nel suo ambulatorio e si attaccò al telefono,

chiamando l'Ospedale: "Venite immediatamente a riprendere

il mio infermiere Franco Lestingi, sono il suo medico e mi

assumo tutta la responsabilità di questa mia azione."

L'ambulanza arrivò e don Peppino la seguì con la sua auto

sino all'Ospedale, pronto ad intervenire per ogni

evenienza durante il viaggio.

Franco salvò ancora una volta la pelle. Il miracolo si era

compiuto, merito dello Spirito Santo e forse dello spirito

di amicizia che lo legava all'amico medico.

Passato il brutto momento, Franco ricominciò a lavorare.

Riprese a fare con quella sua vocina battute a destra e

manca. Sfotteva e veniva sfottuto dagli amici, i quali,

dopo che l'aveva scampata per un pelo, lo soprannominarono

morte e veve (morto e vivo), stesso soprannome di

un antico concittadino che si era svegliato dopo una morte

apparente.

Con il tempo pareva essersi ristabilito, anche se il male

era sempre latente. Ma non durò a lungo. All'improvviso,

le sue condizioni di salute si aggravarono un'altra volta,

anche se sembrava una delle solite crisi a cui la famiglia

era ormai abituata. Franco era cosciente, ma stava davvero

male.

Mentre era a letto, arrivò una telefonata. Era Pasquale

Spinelli, l' ex calciatore ed allenatore del San Salvo, il

quale non sapendo del suo stato di salute, gli aveva

telefonato affinchè Franco si recasse a casa sua perchè

aveva bisogno di farsi fare una iniezione.

Vincenzo, suo figlio, riuscì a trattenerlo a stento nel

letto. Voleva alzarsi e correre da Spinelli, dal suo amico

calciatore, con il quale aveva condiviso gioie e dolori,

trasferte ed emozioni, in quelle domeniche calcistiche in

cui si giocava a pallone.

"Cinque minuti e torno!", disse a Vincenzo.

In fondo la sua vita era stata sempre quella, correre,

correre, correre, quando qualcuno lo chiamava per fargli

fare un'iniezione. Ora si trattava di un amico ed era suo

dovere correre da lui, per fargli, in fondo, solo

un'iniezione.

Qualche giorno dopo se ne andò, per sempre.

Era il 20 gennaio del 1980.

Quel giorno Don Peppino non c'era.

Era in giro per il mondo, a bordo di una delle tante navi

da crociera, su cui ogni anno salpava, come direttore

sanitario, in qualità di 2° ufficiale in ordine di grado,

dopo il comandante in prima della nave.

Don Peppino non c'era!

Chissa!

Il dott. Giuseppe de Vito

ritratto a Buenos Aires. Sullo sfondo la poppa del

transatlantico Giulio Cesare.

NOTE

- Altri medici sansalvesi in quel periodo furono

Lelline Russo, (Angelo Russo), figlio di Tumassine

(Ottorino Russo), che si era specializzato

in malattie infettive e lavorava a al Centro

Antitubercolare di Chieti e l'indimenticabile Do'

Marie Artese, amico del popolo, che era

figlio di Do' Ureste Artese, che negli

anni '60, dopo il matrimonio con Donna Lidia,

sorella di Lillino Artese, il futuro deputato al

parlamento italiano, si trasferì a svolgere la

professione di medico a Como. Al suo ritorno negli

anni '70 fu medico di base a San Salvo oltre che

medico alla Magneti Marelli.

- L' Ospedale Civile di Vasto (anni '50-'60) era

ubicato vicino alla Chiesa di San Pietro in

Sant'Antonio di Padova, ed era composto da due

corpi di fabbrica. Quello principale aveva la sede

in un palazzo su Via Anelli, mentre l'altro in una

casa non molto ampia lì vicino, in via

Sant'Antonio, che i sansalvesi chiamavano "lu

spudalatte" (piccolo ospedale).

- Don Camillo Artese, da quel che dicono, era un

bonaccione. Scapolo era un medico molto

apprezzato, che con la carenza di soldi che c'era

in giro, riusciva a curare la gente con erbe

medicamentose, decotti e terapie non costose, che

quasi sempre coglievano nel segno. Mi raccontava

mio padre che se qualcuno aveva dei dolori

reumatici, gli consigliava di mettere un mattone

vicino al fuoco per farlo riscaldare, e dopo

riscaldato, avvolto in un panno, di tenerlo vicino

alla zona dolorante.

- Un male che affliggeva i bambini era la

vermenare, il mal di pancia, che dicevano

fosse causato alla formazione di vermi nella

pancia del bimbo a seguito di forti spaventi e

paure. Per questo motivo, quando un genitore

sgridava formente al figlio, interveniva sempre

qualcuno, specialmente la nonna, che gli diceva: "Zette,

ne' vede ca mo j fi mene' la vermenare a ssu

cetle? (Non sgridarlo più! Non capisci che

gli stai facendo venire la virmenare a questo

bambino).

-

Spesso capitava che qualche bambino, giocando

in strada, cadeva per terra e sbatteva li

cirvelle (la testa). Se era solo 'nu

vozze 'mbrante (un bernoccolo) o nu

vrógnele (una tumefazione) non era nulla di

grave e non finiva nemmeno la cummedie (il

gioco), ma se ze rumpuave le corne (si

spaccava la testa) o sbattave le froscie, (si

rompeva il naso), le cose si complicavano ed

allora veniva trasportato d'urgenza dal medico.

Ricordo che c'era sempre cacche grosse

(qualche adulto), che si trovava di lì a passare

per caso, che sentendolo piangere tutte 'nzanganate

(tutto insanguinato) e smascherejéte

(irriconoscibile), lo prendeva 'ngolle (in

braccio) e lo portava quasi sempre da Don Peppine

de Vito, che gli disinfettava prima la ferita con

la tintura di iodio, poi j mittave le pinte

(gli metteva i punti di sutura), gli spargeva un

po' di penicillina sulla parte ferita, e 'nghe

la bommácie (con l'ovatta) e lu

sparatrap 'ncape (lo sparadrappo in testa),

lo rimandava a casa, come un ferito di guerra.

All'uscita dall'ambulatorio, dove lo aspettavano

al di fuori gli amici, si atteggiava quasi ad

eroe, capace di avere avuto la forza di affrontare

siffatta disavventura. I suoi compagni gli

chiedevano: "Canda pinte t'ha messe?"

(Quanti punti di sutura ti ha messo Don Peppino?).

In base al numero dei punti si stabiliva il grado

del suo stoicismo alla sopportazione del dolore.

- A San Salvo negli anni '50 e primi anni '60 non

c'era neanche un dentista e la dentiera era un

optional semisconosciuto. Per curare i denti si

andava a Vasto dal Dottor Muzi. Il primo dentista

venuto a San Salvo alla fine degli anni '60, fu il

dottor Goffredo Tilli, poi divenuto medico

condotto, e successivamente ufficiale sanitario.