Capitolo VI

Vincenzo Larcinese

(Mugnaio)

Giunse invece a San Salvo negli

anni '30, tornando dall'America, un altro famoso

frastire,

che sarà precursore dell'industria moderna molitoria del grano

nel nostro paese.

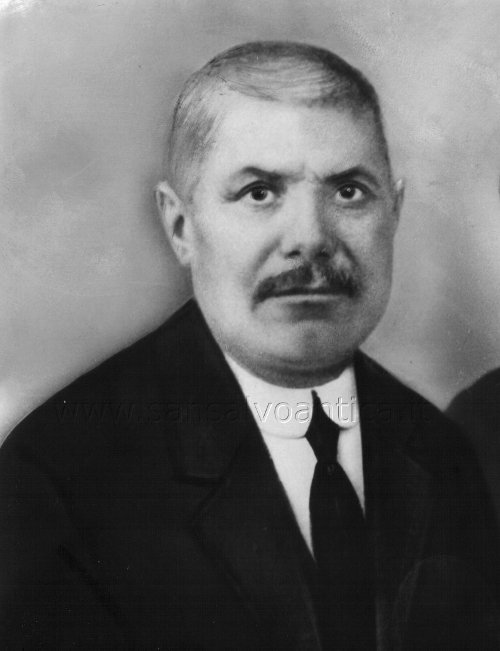

Il suo nome era Vincenzo Larcinese (1873-1940), nativo di

Fresagrandinaria (

fresciáne).

Vincenzo Larcinese

Vincenzo, che era stato in America ed un po' come tutti gli

americani d'Italia, aveva visto il progresso tecnologico negli

Stati Uniti, tornò a Fresagrandinaria con le idee ben chiare

in mente: aprire un mulino elettrico.

Sino ad allora i mulini erano ubicati tutti in prossimità di

un fiume, in modo da sfruttare l'acqua per far girare le pale

e conseguentemente le macine.

Il nostro amico Vincenzo ebbe l'intuito, avendolo visto in

America, che con l'arrivo della corrente elettrica nei piccoli

paesi d'Abruzzo, il mulino lo si poteva ubicare ovunque, anche

in pieno centro abitato, dove sarebbe stato facilmente

raggiungibile da tutti, perfino da anziani, donne e bambini,

con utenza più vasta e conseguente maggiore introito

economico.

L'occasione propizia gli si presentò nel 1932, allorquando

Michelangelo Ferragonio (

Farrahaune), di origini

pugliesi, dopo aver portato la prima linea di corrente

elettrica a San Salvo, sfruttando anch'egli le pale

dell'antico mulino comunale Pantanella giù alla stazione,

realizzò il primo mulino elettrico sansalvese in Via Roma, a

due passi

da lu Calevarie (dal Calvario), all'epoca

pieno centro abitato e nel contempo quasi periferia del paese,

precisamente nella casa che fu di Pasquale Nicola Cilli (

Nicole

Turluttaune), di professione sarto, marito dell'osterica

Leontina Zamponi, nativa dell'alta Italia.

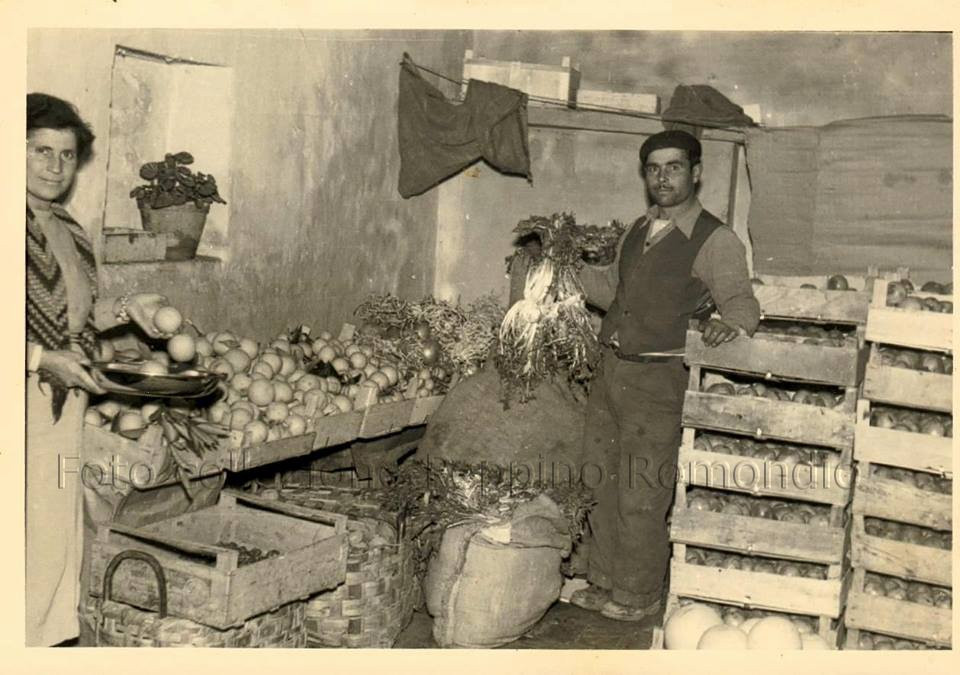

Via Roma - Il mulino di Vincenzo

Larcinese era ubicato subito dopo l'ultima casa visibile

sulla sinistra.

Nonostante qualche difficoltà iniziale avuta con Ferragonio

sul prezzo inizialmente pattuito, Vincenzo non si fece

sfuggire l'occasione e lo comprò, accingendosi a scrivere

un'altra pagina indelebile della storia

de le mulinére

(dei mugnai) a San Salvo.

Il mulino restò in quella casa per sei anni. Era il 1938,

infatti, quando Vincenzo, dopo aver acquistato

nu lóche

(un terreno edificabile) in Via Traversa Interna (ex Via

Cincovallazione ed attuale Viale Duca degli Abruzzi),

all'epoca estrema periferia del paese, trafficata per andare a

Vasto dai cittadini dei paesi dell'entroterra, vi edificò il

suo mulino.

Purtroppo la sorte non fu benevola con lui: due anni dopo, nel

1940, Vincenzo passò a miglior vita, lasciando la moglie

Giuliàtte

la fresciáne (Giulia Monaco da Fresagrandinaria) ed i

suoi due piccoli figli, Carlo e Luigi, di 12 e 9 anni,

concepiti durante i suoi rimpatri in Italia dall'America.

Toccò a mamma Giulia

rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.

Giuliàtte la mulináre (Giulietta la mugnaia), così

iniziarono a chiamarla i sansalvesi, si rivelò da subito una

donna energica e mamma esemplare, un vero esempio di antica e

rara imprenditorialità femminile.

A darle una grossa mano nella conduzione del mulino ci pensò

Gióse

(Giuseppe D'Addario), persona ricordata con molto affetto

tuttoggi dalla famiglia Larcinese e da molti anziani

sansalvesi, per la sua generosità e laboriosità, emigrato

successivamente in Canada, insieme alla moglie Giuseppina Di

Ludovico.

Anche il mulino Larcinese, da cui in lontananza si scorgeva il

cimitero, ha molte storie da raccontarci in merito al pranzo

delle "Sagne al Mulino", che si svolgeva il giorno delle "Some

di San Vitale", all'incirca una decina di giorni prima della

festa del Santo Patrono.

La storia delle "sagne" al mulino Larcinese inizia dopo la

seconda guerra mondiale. Prima di allora, ad averne

l'esclusiva, era stato Giovanni Bassi, mugnaio del mulino

comunale Pantanella, giù in C.da Stazione. Successe che

con il mulino comunale Pantanella, distrutto durante la guerra

dai bombardamenti, e dopo qualche anno in cui le sagne si

mangiarono ad un mulinetto sul greto del fiume Treste, di

proprietà del Comune di Lentella, sempre gestito da Giovanni

Bassi, le "some di San Vitale", approdarono per la prima volta

a San Salvo paese.

Ve n'erano due di mulini, entrambi elettrici, in quel periodo

a San Salvo: vi era quello antico della famiglia Larcinese,

impiantato nel '32, che sino ad allora non aveva mai ospitato

la manifestazione a causa di una tacita esclusiva che aveva

sempre avuto Giovanni Bassi, essendo il gestore di un mulino

comunale, ed un altro in Via della Mirandola, nuovo di zecca,

costruito dallo stesso Giovanni Bassi, dopo che non era

riuscito a riottenere dal Comune una nuova concessione giù a

Pantanella, nel nuovo stabile ricostruito sulle rovine

dell'antico mulino, destinato ad altri usi, tra cui la scuola

elementare.

I deputati della festa, a questo punto, non esistendo più un

vincolante mulino comunale, si sentirono liberi di scegliere

dove andare a macinare il grano di San Vitale, iniziando a

recarsi una volta ad uno ed un'altra all'altro, a seconda di

dove ritenevano fosse più conveniente.

E fu in quel periodo che la manifestazione, svolgendosi in

paese, assunse per la prima volta nella sua storia, carattere

di vera festa popolare.

Tutti, o meglio quasi tutti, iniziarono a recarsi al mulino.

Tutti, all'infuori delle donne.

Infatti, sebbene andare a mangiare le sagne non fosse vietato

a nessuno, regnava all'epoca ancora un tacito ed atavico

divieto per le donne a parteciparvi.

A farne le spese erano sopratutto le ragazze.

La mentalità paesana imponeva loro di restare a casa

a fa'

la cazzàtte (a fare la calza e svolgere faccende

domestiche), e vi era il divieto assoluto, per le ragazze, non

solo di andare a mangiare le sagne al mulino, ma di

partecipare a qualsiasi manifestazione popolare in cui vi

fossero i maschi.

Ne andava di mezzo la loro onorabilità.

La gelosia dei padri e dei fratelli era talmente asfissiante

che costringeva le ragazze a vivere in una specie di clausura

domestica, uscendo di casa solo insieme ai genitori o ad

amiche fidate.

Tale mentalità era imperante e per molte di loro, ancora negli

anni '60, dopo la licenza elementare, era precluso persino

andare alla scuola media a Vasto, in quanto vi era il serio

rischio che parlassero con i maschi. Era meglio mandarle

a

la mástre (alla maestra di cucito), dove avrebbero

imparato a

fa' le sarténe (fare le sarte).

Naturalmente non è che non vi fosse nemmeno una rappresentante

del gentil sesso, al mulino. A parte le mogli dei deputati,

delegate alla cottura delle sagne, vi era, tra gli astanti,

qualche

ómmene màscule o

masculaùne (donna che

si comportava come un maschio), che non aveva remore di stare

in mezzo ai giovanotti. Era come

'na màscua bianghe

(una mosca bianca), guardata

sopr'ucchie (con occhio

sospettoso, in malo modo) sopratutto dagli anziani, che la

consideravano una poco di buono.

Altre donne che arrivano, verso mezzogiorno, erano alcune

casalinghe attempate, che insieme a figlie e nipoti, curiose e

senza mischiarsi con la folla, aspettavano nei paraggi del

mulino che

cacciassere le sagne (scolassero la

pasta), che ancora fumanti, riportavano a casa dentro

tijélle (tegami) o

spasàtte (insalatiere in

porcellana), per mangiarle in famiglia.

La festa era quindi unicamente

maschile.

Il pranzo si svolgeva in modo differente tra il popolo e le

autorità. Come ai tempi del mulino Pantanella, fuori mangiava

il popolo, mentre dentro pranzavano i deputati e le autorità

del paese, invitati a presenziare, a cui era riservato un

tavolo speciale.

La vera festa, però, era fuori.

La gente, sparsa qua e là, in gruppi e gruppetti nei pressi

del mulino, si portava da casa piatti,

tijélle e

tijllìcce

(tegami) che riempivano di sagne. Era uno spettacolo

vederli mangiare. C'era chi le mangiava

a la rétte (in

piedi), chi

assettate 'ntérre (chi seduto per terra),

chi sotto un albero: insomma ogni posto, possibilmente

all'ombra, era buono

pe' sgangàrejè' (per mangiare) e

attúbbuánáreze gne' péche (mangiare a crepapelle,

gonfiarsi lo stomaco come piche).

Spesso capitava che qualche amico e sopratutto qualche

forestiero, capitato lì per caso, non avesse le posate. Non

era un problema e scattava la solidarietà. Tra la folla, c'era

sempre qualcuno che prendeva una canna, a portata di mano nei

numerosi canneti intorno al mulino, ne tagliava un pezzettino

ad una estremità e dopo aver praticato su di essa, ad un lato,

un taglio a forma di "V" con un temperino, realizzava

'na

freccenélle (un'antica forchetta contadina),

invitandolo ad

abberreté' (avvolgere) le sagne,

mangiandole insieme, nello stesso piatto.

Foto di Umberto Fabrizio - Anni

'50 - Sagne al mulino Larcinese in Via Traversa Interna.

Da sin. Rocchino Boschetti, che si accinge a mangiare le

sagne, seguono Matteo Lozzi, carabiniere, con la camicia

bianca Nino De Francesco, macellaio detto Nine de

Remmechele, Mario Di Memmo, fotografo vastese, segue

persona non identificata. Con gli occhiali scuri è il

compianto Antonino Fabrizio, padre di Vitale, Marco e

Daniele, e zio, per via della mamma di Umberto Di Biase.

Notare le biciclette, ancora mezzo di locomozione molto

diffuso ed il bambino con la scodella che si era portata

da casa.

Com'era inevitabile non mancavano le mbriachìune (i

soliti beoni del paese).

Si prendevano cirte pechere! (sonore sbornie).

Erano un divertimento osservarli. C'era chi, ormai brillo, predecave

(faceva prediche senza alcun senso), chi camminava 'nturtullìune

'nturtullìune (traballante), e chi alla sera, casche

e ne casche (in precario equilibrio), n'arfeléve la

ve' de la case (non trovava più la via di casa), facendo

apparentemente arneha' (bestemmiare) la moglie al suo

ritorno, che a le péchere (alle sbornie) del marito ciavé

fitte l'osse (era abituata).

Dentro al mulino invece, come già detto, mangiavano le

personalità del paese, che z'attárallejévene atturne a 'na

tavelate (si sedevano intorno ad un bel tavolo

imbandito), e nu nu (tra di loro), tra un

ragionamento importante e brindisi, z'attufuévene gne'

péche (si gonfiavano, e non solo lo stomaco, come

piche).

Erano sempre gli stessi: il Sindaco, lu maresciálle

(il maresciallo dei carabinieri), Don Cirille (il

prete), lu mèdeche condótte (il medico condotto), il

capostazione, lu ddaziaróle (il daziere), ed altre

signìure (gente importante) del paese.

A loro erano riservate sagne condite con il ragù di carne,

mentre al popolo solo sugo di pomodoro, alla faccia

dell'uguaglianza sociale.

Disuguaglianze di trattamento e menù a parte, a cui nessuno

faceva caso, perché la gente era abituata alle disparità

sociali, la giornata delle "Sagne al mulino" era un

appuntamento imperdibile per tutti, grandi e piccini, che si

svolgeva in un clima di grande gioia e di fraternità.

Sin dal mattino si respirava nell'aria un'atmosfera

particolare.

Buum!!!

Iniziava con una bomba che sparava a la spruvvuéste

(all'improvviso, senza aspettarselo), che faceva scappà li

cillette (fuggire gli uccelli) e itticà

(sobbalzare) qualcuno per lo spavento.

Era il segnale che la festa stava per iniziare.

Subito dopo, i cavalli, ornati a festa, con la criniera e la

coda addobbati da nastrini variopinti, al guinzaglio dei padroni

in abiti folcloristici, dal punto di ritrovo, partivano in

corteo per le vie del paese, con in groppa

le sàmue (i

sacchi di grano).

La prima tappa era in Piazza Municipio (oggi piazza San Vitale),

dinanzi alla Chiesa, dove ad attenderli, tra ali di folla, vi

era il prete che benediceva

le sàmue (le salme di

grano). Subito dopo vi era la partenza verso il mulino, sfilando

per le vie principali del paese, come a voler ripercorrere,

allegoricamente, la via Vecchia del Mulino, che un tempo

conduceva i nostri avi al mulino Pantanella.

Sflilata delle some in Piazza

Municipio, ora Piazza San Vitale

Che spettacolo, a ripensarci oggi, quei cavalli. Con il primo

cavallo della sfilata, che portava sulla fronte un quadretto con

l'effige di San Vitale Martire, onore riservato a chi aveva

offerto il maggiore quantitativo di grano o di denaro, il

calpestio degli zoccoli sui selciati, infrangeva la quiete di un

paese ancora immerso in un silenzio bucolico. Ogni tanto,

qualche cavallo un po' nervoso, infastidito da questo insolito

clima di festa,

z'arnabbelejéve (si imbazzarriva),

facendo fare largo tutto intorno. Stesso largo avveniva quando

qualcuno di essi

ammullave 'na mmellárde (faceva i suoi

bisogni fisiologici), tra le risate e le battute della gente.

Verso mezzogiorno, nuovi fuochi d'artificio, che facevano

riscappare

li cillétte e

ittica' qualcuno,

annunciavano alla popolazione che il corteo era arrivato

finalmente al mulino e che tra un po' avrebbero

caccìti

(servite) le sagne al mulino.

La festa, a questo punto, raggiungeva il suo apice: tutti al

mulino.

Via Circonvallazione, ora Viale

Duca degliAbruzzi - Luigi Larcinese con il primo cavallo del

corteo, riconoscibile dal quadro di San Vitale sulla fronte.

Infatti il primo posto nella sfilata spettava al cavallo il

cui padrone aveva offerto la maggiore quantità di grano o

somma di denaro. Sullo sfondo il cimitero.

Ma non finiva lì.

A ventenàure (alla ventunesima ora della giornata

contadina, tre ore prima del tramonto precedente), i cavalli,

con in groppa i sacchi di farina, sui quali spiccava una scritta

rossa S.V.M. (San Vitale Martire), ripartivano dal mulino,

sfilando nuovamente per le vie del paese, come a voler ricordare

il ritorno in paese, a sera, degli antichi progenitori che

tornavano dal mulino Pantanella.

Si era giunti all'epilogo della giornata. L'antipasto era stato

servito, ed un clima di festa imminente si impossessava del

paese.

Il 25 Aprile tutti

a la fire (alla fiera), che si

svolgeva giù

a la Madónne (nei pressi della chiesetta

della Madonna delle Grazie), all'epoca periferia, oppure

abbálle pe la fànte (lungo la discesa di via Fontana), e

poi finalmente il 27 ed il 28 Aprile l'apoteosi finale:

la

veggélie e

la feste de Sante Vetale (la vigilia e

la festa di San Vitale).

E' un vero peccato che dal 1993 le sagne non si mangino più ad

un mulino, luogo in cui ebbe origine la tradizione, ma nelle

piazze del paese.

L'ultima volta fu in piena epoca industriale, quando calò

definitivamente il sipario nell'opificio denominato Industria

Molitoria Larcinese di Vincenzo e Carla, titolari di terza

generazione, nipoti del pioniere Vincenzo e figli di Luigi, che

lo realizzò nel 1986.

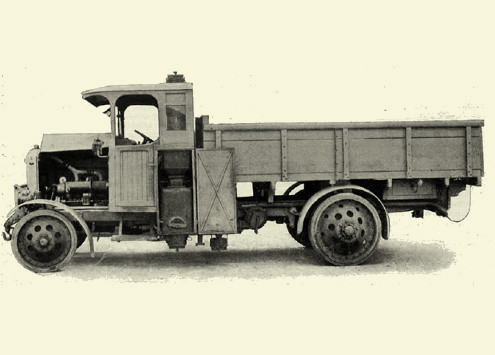

Anno 1986 - Don Cirillo Piovesan

inaugura l'Industria Molitoria di Larcinese Vincenzo e

Carla. Gli tiene il secchiello 'Ntunine Cirascille (Antonio

Cirese), alla cui sinistra vi sono il Cav. Leone Balduzzi e

Giuseppe Di Stefano (Peppine la uardie, comandante dei

Vigili Urbani). Il secondo da destra è Luigi Larcinese ,

secondogenito di Vincenzo, il pioniere che mise il primo

mulino elettrico a San Salvo.

Con la crescita demografica del paese, era ormai impresa ardua

ospitare tutti i partecipanti.

Da quel giorno la tradizione voltò l'ultima pagina, somigliando

sempre più ad una sagra paesana, con le sagne che iniziarono a

mangiarsi in piazze del paese.

Il tempo passa ed il progresso stravolge ogni cosa.

Il paese oggi si chiama città ed il mulino industria molitoria.

I nitriti, gli scalpitii degli zoccoli e

le mmellárde

dei cavalli sui selciati sono stati sostituiti da trattori

rombanti, che strombazzano con i clacson ed inquinano l'aria.

Tutto è mutato. Anche il nome della manifestazione: non si

chiama più le "Le sagne al mulino", ma "Le sagne di San Vitale".

Una sola abitudine sembra essere rimasta uguale a ieri.

A sgabbejé' (a bere il vino).

C'è sempre qualcuno che, oggi come ieri, si prende

'na bella

péchere (una bella sbronza).

L'unica grande differenza è che fa la pecora nera, scambiando le

sagne con il profano.

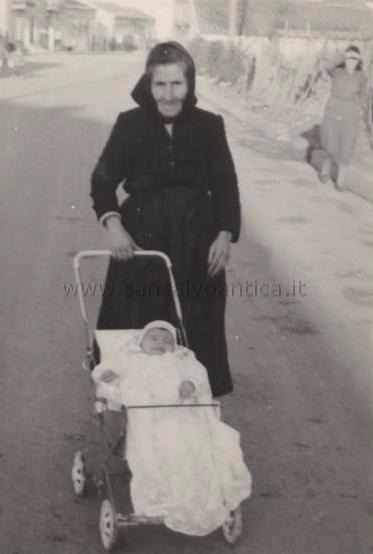

La signora Giulia Monaco dinanzi

al mulino di Via Traversa Interna, con il nipotino Vincenzo

Larcinese nel passeggino. .

Anni '50 - Nella foto un'antica pepezzere

che era un dono del mugnaio a San Vitale. Sulla sinistra, in

primo piano, è ritratta la signora Lina Taraborrelli, moglie

di Luigi. Sullo sfondo l'immancabile banda musicale che

accompagnava la pipizzera sino alla casa del vincitore dopo

l'estrazione nella giornata dell'ottava di S.Vitale. .

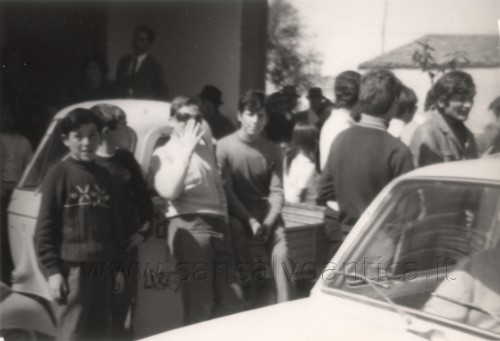

Anni '60 - Sagne al mulino

Larcinese in Via della Circonvallazione (ex Via Traversa

Interna) ora Viale Duca degli Abruzzi. In primo piano

appoggiati a la lape (all' Ape Piaggio), Rino di Cola con

gli occhiali ed alla sua destra Nicola Iannace. Alla destra

è riconoscibile Umberto Di Biase.

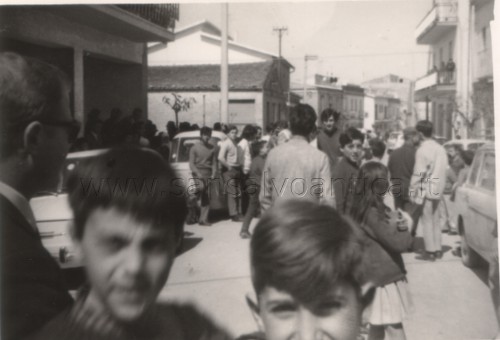

Anni '60 - Sagne al mulino

Larcinese in Via della Circonvallazione (ex Via Traversa

Interna) ora Viale Duca degli Abruzzi. In primo piano i

giovanissimi Lino Checchia a sin. e Franco Di Nardo.

P.S. A proposito di sansalvesi che prima della guerra

emigravano negli Stati Uniti, in cui conobbero per la prima

volta la tecnologia avanzata dell'epoca, si racconta che ad

uno di questi, dopo essere tornato a San Salvo, chiesero quale

lavoro svolgesse in America. E questi, che aveva lavorato in

una fabbrica, rispose in italiano: "A l'Americhe premi un

boton e parte il moton" (In America premi un bottone e

parte un motore).

pag.6

dietro/avanti

Toccò a mamma Giulia

rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.

Toccò a mamma Giulia

rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.