Capitolo V

Giovanni Bassi

(Mugnaio)

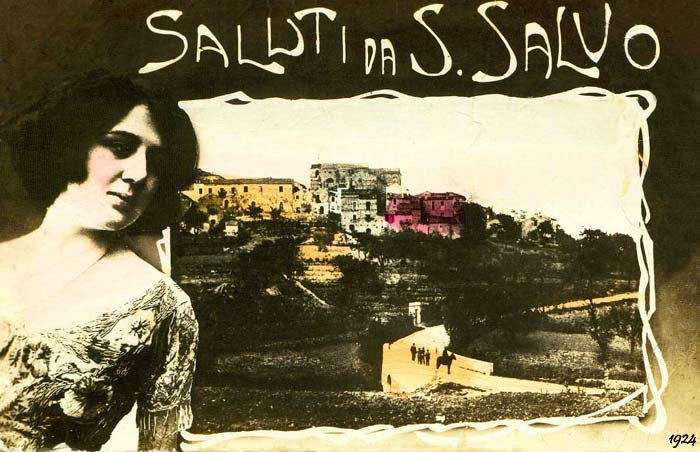

Ma non furono solo Nonsaccie, Gerardo e Michele Masciulli

che strada facendo scrissero piccole grandi pagine di storia del

nostro paese. Altri forestieri, percorrendo strade diverse, così

come è diversa ogni storia da un 'altra, giunsero alla terra

loro promessa, alla nostra San Salvo.

Uno di questi fu certamente Giovanni Bassi (1887 -1971), da

Perano, chiamato affettuosamente dai sansalvesi

Zi'

Giuvuanne, che agli inizi del secolo scorso era il mugnaio

(

lu mulinare) del mulino Pantanella.

Giovanni Bassi e sua moglie Annina

Passalacqua.

Il suo arrivo a San Salvo avvenne per caso nel 1910.

Appartenente ad una famiglia di mugnai lancianesi, originaria di

Sant'Onofrio di Lanciano, che annoverava tra le sue proprietà un

mulino ed un pastificio a Perano, un altro mulino a vapore a

Crecchio ed una centrale della corrente elettrica sul fiume

Sangro, che illuminava i Comuni di Archi, Perano e Bomba, venne

a San Salvo per sostituire all'ultimo momento suo fratello

Angelo, che era il designato.

Era stato infatti, Angelo, il primogenito, nell'ambito di una

politica di sviluppo aziendale, a chiedere in concessione il

mulino Pantanella al Comune di San Salvo, che ne era il

proprietario, ma quando ormai era cosa fatta, trovò

inaspettatamente l'opposizione della moglie, Concetta D'Addario,

che non ne volle sapere di muoversi da Perano. In altri termini,

detto

a la salvànàse (in sansalvese), la moglie

ave'

'ncucciate (si era intestardita) e

méscie méscie

(piano piano), come si diceva un tempo, riuscì a

calareje la

vrache (riuscì a spuntarla).

Toccò quindi a Giovanni, l'ultimogenito, amante di feste e del

bel canto, che sino ad allora aveva pensato più alla bella vita

che all'attività di famiglia, tamponare la falla (trattandosi

allegoricamente di un mulino ad acqua) e dimostrare di essere

cresciuto. Fresco sposo con Annina Passalacqua (1890 - 1974) da

Cepagatti, fece le valige e si trasferì insieme a lei al Mulino

Pantanella.

Ma cos'era questo benedetto mulino Pantanella?

Era l'unico mulino di San Salvo.

Distante circa 5 chilometri dal paese, era ubicato alla

staziàune

(in contrada Stazione), subito dopo la ferrovia, ad un passo dal

passaggio a livello. Per arrivarvi bisognava imboccare una

stradina in terra battuta, fangosa e tortuosa, chiamata per

l'appunto Via Vecchia del Mulino, che iniziava all'incirca dalla

chiesetta di San Rocco e terminava proprio al mulino. Le sue

pale erano alimentate

da la fàrmue (dal formale), un

canale d'acqua artificiale, ad uso agricolo, deviato dal fiume

Trigno, che aveva la

'ncippatàure (una deviazione con le

pietre dello stesso fiume), con imbocco a

la Repe de

Regginálde, all'incirca nella zona

de la Cucciàtte de

Lentelle, ove confluisce nel Trigno il fiume Treste, per

finire la sua corsa al mare.

Era lì che i nostri padri, il giorno delle some di San Vitale,

con i cavalli adornati a festa e con le some in groppa, dopo

aver ricevuto la benedizione del prete dinanzi alla Chiesa di

San Giuseppe, si recavano di buonora a macinare il grano per

fare

li pircilléte (i taralli di San Vitale) e fu

proprio lì, in quel mulino, che nacque la tradizione del pranzo

delle "Sagne", un tempo denominata per l'appunto "Sagne al

mulino", per via del fatto che si mangiavano in loco, giù a

Pantanella. Vi è da sottolineare che all'origine il pasto era

riservato solo

a li debbutéte (ai deputati della festa)

ed ai padroni dei cavalli, i quali, impossibilitati a tornare a

mangiare a mezzogiorno a casa, data la distanza dal paese, erano

ospiti del mugnaio.

Di ciò ne fa menzione anche mio padre, il maestro elementare

Evaristo Sparvieri (1921-2010), che in uno dei suoi brevi e rari

articoli, scritti per un giornalino locale, così afferma:

"

Lo sapevi perché a San Salvo si usa ogni anno, durante il

mese di aprile, andare a mangiare le “Sagne” al mulino nel

giorno in cui si porta a macinare il “grano” destinato alla

produzione dei cosiddetti ”Porcellati” per la festa di San

Vitale Martire?

L’origine della tradizione, ormai, si perde nel tempo, ma è

certo che, allorchè i nostri Antenati iniziarono l'usanza, non

vi era in essa, nulla di significativo, o nulla che potesse

avere una particolare importanza.

E’ da sottolineare che il “grano” veniva condotto, per la

molitura, per mezzo di cavalli, al “Mulino Pantanella” ubicato

nei pressi della Stazione Ferroviaria, ad una distanza di

circa cinque chilometri dal centro abitato di San Salvo.

Tale distanza, per quei tempi, in cui non vi erano mezzi

celeri di locomozione, era considerata notevole e, pertanto,

si rendeva difficile, se non addirittura impossibile, per gli

addetti ai lavori, raggiungere le loro case, in tempo utile,

per la consumazione del pasto di mezzogiorno.

Era giocoforza, quindi, provvedere “in loco” a ciò che doveva

servire per il sostentamento nell’intera giornata. Così nacque

l’ormai consuetudine delle “Sagne”, che, in seguito, portò

alla estensione del “piatto di minestra” anche a chi, per

motivi di vario genere, si trovava presente nel posto, o vi si

era recato per assistere alla popolare manifestazione, col

fine di trascorrere una giornata in festosa e lieta compagnia.

E’ da escludere, pertanto, nel modo più categorico, la falsa

credenza che vuole che l’usanza sia scaturita da motivi di

carattere assistenziale in favore della gente povera o

comunque bisognosa".

Questa tesi viene confermata anche da una testimonianza di

Valentini Bassi Venturino, erede di Giovanni Bassi, il quale, in

un video-intervista aggiunge che fu proprio

Za’ Annine,

moglie di

Zi' Giuvuanne, che ebbe l'idea di cucinare per

la prima volta le sagne, allorquando, resasi conto che si era

fatto mezzogiorno e che la molitura del grano era ancora in alto

mare, per carenza d'acqua al mulino, pensò

d’ammassà du'

sagne (di impastare un po’ di farina per farne delle

sagne), da far mangiare a quelle poche persone, che si erano

recate al mulino per la macinatura del grano, per farne i

taralli di San Vitale.

Da ciò si deduce che l'antica usanza, stando a queste

testimonianze, ebbe origini ben diverse da quando asserito da

eminenti storici locali, che ne fanno risalire l'origine ad un

pranzo offerto ai poveri dal Cardinale Pier Luigi Carafa, abate

commendatario di San Salvo, in occasione della traslazione

dell'urna contenente le sacre spoglie di San Vitale Martire da

Roma a San Salvo (1745), ricordata ogni anno con il tradizionale

fuoco di San Tommaso la notte del 21 Dicembre.

A mio avviso le due tradizioni, quella delle "Sagne" e della

distribuzione al popolo dei taralli (

li pircilléte),

hanno un unico comune denominatore e sono complementari, nel

senso che sono conseguenza una dell'altra: i taralli di San

Vitale rappresentano il simbolo dell'antico pranzo offerto ai

poveri dal Cardinale Carafa, in occasione della traslazione

della sacra urna di San Vitale, mentre l'usanza delle sagne

nacque per l'esigenza di dover provvedere al sostentamento di

chi si era recato al mulino Pantanella, distante 5 Km dal paese,

per macinare il grano necessario per fare i taralli.

A rafforzare tale tesi, sempre secondo quanto raccontatomi da

mio padre, quand'egli era giovane, erano poche le persone che si

recavano al mulino Pantanella il giorno della macinatura del

grano di San Vitale.

Il popolo al mattino, secondo il suo racconto, si radunava in

piazza e dopo la benedizione del grano davanti alla Chiesa di

San Giuseppe, salutava festosamente il corteo dei cavalli che

partiva per il mulino. Subito dopo la gente se ne tornava alle

proprie attività, aspettando la sera, quando i cavalli sarebbero

tornati in paese, con i sacchi di farina in groppa, per

tributare un doveroso omaggio a chi in quella giornata si era

prodigato per questo importante preparativo della festa di San

Vitale.

A seguire il corteo sino al mulino erano per lo più frotte di

ragazzi e noti

’mbriachìune (beoni) del paese, i quali,

con la fame che c’era in giro,

z'affelévene (si

mettevano in fila) dietro ai cavalli, sperando di mangiare

anch'essi a mezzogiorno un piatto di sagne.

Stando sempre ai racconti di mio padre, in quel periodo, era

addirittura segno di

malacrijánze (cattiva educazione)

recarsi giù a Pantanella senza essere invitati, in quanto

considerati

‘mbracase, cioè gente intrusa, che si

mischiava ai deputati ed ai padroni dei cavalli, che erano

coloro a cui era destinato il pranzo, con il solo scopo di

je'

scruccua’ (di andare a magiare a sbafo). In virtù di

questa diffusa mentalità, egli stesso (ad eccezione di quand’era

Sindaco negli anni '70) e molti suoi coetanei (es. Tonino

Artese, il padre del prof. Giovanni), non andarono mai a

mangiare le sagne giù al mulino Pantanella, neppure dopo, quando

nel dopoguerra l'usanza si trasferì definitivamente nei due

mulini del capoluogo, assumendo per la prima volta vero

carattere di manifestazione popolare.

E restando in tema di festività in onore del Santo Patrono e di

usanze ad essa connesse, è probabile che fu sempre

Za’

Annine, donna zelante e perspicace, da molti considerata

la vera

mulenáre (mugnaia), a realizzare in quegli anni

anche la prima

pipézzere.

Cos'era questa "benedetta"

pepézzere?

Per meglio far comprendere cosa fosse, riporto integralmente una

prefazione scritta sempre da mio padre ad una sua antica poesia

dal titolo: "La pipizzera".

"

Era usanza che il mugnaio dell’antico mulino ad acqua

denominato “Pantanella” sito in San Salvo Marina, dopo aver

macinato il grano destinato alla produzione dei cosìddetti

“Porcellati” per la festa di la festa di San Vitale Martire

(Protettore di San Salvo), donasse al Santo la “Pipizzera”.

Era costituita da pagnottelle di pane azzimo di varie forme

attaccate ad un’asta e abbellita con nastri e carta colorata.

La “Pipizzera” veniva portata in giro per il paese per far sì

che le famiglie dessero le loro offerte, onde partecipare

all’estrazione di essa il giorno dell’ ”ottava“ di San Vitale

e precisamente il cinque maggio, (prima festa di San Michele a

Vasto).

Il giorno in cui avveniva l’estrazione della Pipizzera il

paese era in festa e la famiglia, a cui essa andava, veniva

considerata fortunata perché la scelta era avvenuta per volere

di San Vitale".

Un'antica pipézzere, portata in

corteo l'ottava della festa di San Vitale.

Orbene, anche se è difficile oggi, date le scarse notizie

sulle sue vere origini, accertare se

Za' Annine ne fu

veramente l' ideatrice, qualche indizio ci riconduce a lei.

Infatti, mostrando la vecchia foto

de la pipézzere all'Avv.

Giovanni Cuniberti, nipote lancianese di Angelo Bassi, fratello

maggiore

Zi' Giuvuanne, mi fece subito notare come i

taralli che la ornavano fossero simili a quelli appesi a la

Campane di Cepagatti, paese d'origine di

Za' Annina,

dove il 15 agosto, in occasione della festa di San Rocco e Santa

Lucia, viene portata in giro per le vie del paese, una struttura

ricolma di dolci avente per l'appunto la forma di una campana.

La campana con i taralli usata a

Cepagatti in occasione dei festeggiamenti in onore di San

Rocco e Santa Lucia del 15 Agosto.

Altro indizio che riconduce a Za' Annine, è

la chenacchie ,

una evoluzione della struttura originaria

de la pipézzere

, in voga negli anni '60, che era una specie di piccola botte in

legno, molto simile a quella raffigurata piena di spighe nello

stemma del Comune di San Salvo, ornata sulle doghe da biscotti

secchi di vario genere, che ricorda nel concetto una

similitudine con la campana di Cepagatti. (1)

Giovanni Bassi a destra. A sin.

sua moglie Annina Passalacqua insieme ad una nipote. Al

centro campeggia la pipézzere.

Una pipizzera la cui struttura era

'na chenacchie, trasportata nel cassone de la

laparélle de Coline (Ape Piaggio di Nicolino Altieri)

Che sia nata o meno da un'idea di Za' Annina l'usanza di andare

a mangiare le sagne al mulino o che sia stata davvero lei la

vera ideatrice

de la pepezzere, forse resterà per sempre

un mistero.

Una cosa, tuttavia, è certa e credo si possa affermare senza

ombra di dubbio: sia

Zi' Giuvuanne che

Za' Annine,

ce la misero davvero tutta per farsi benvolere dai sansalvesi,

dando anima e corpo per gestire il mulino comunale Pantanella,

che nel corso degli anni, era diventata la loro casa, la loro

vita.

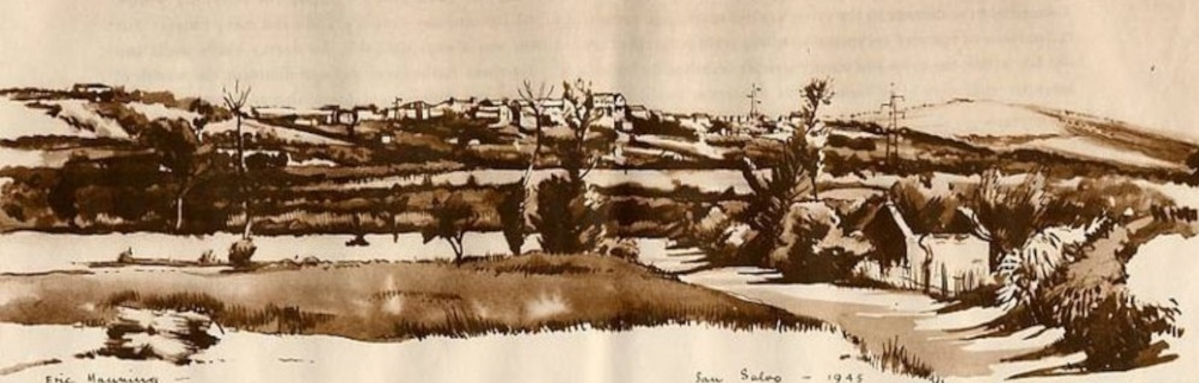

Ma come spesso accade quando un bel sogno viene bruscamente

interrotto al risveglio, ecco arrivare la guerra. Fu un duro

colpo per tutti. Il mulino venne distrutto.

Zi' Giovanni e Za' Annine, con il mulino bombardato, si

ritirarono a Lentella dove già gestivano, a censo perpetuo, sul

greto del fiume Treste, un altro mulinetto, anch'esso di

proprietà comunale (prezzo del censo £. 1.000 annuali).

In questo mulinetto dava loro una mano un ragazzino, poco più

che tredicenne, figlio di un prolifico lentellese che aveva 7

figli da sfamare. Il suo nome era Valentini Venturino. Lo

avevano mandato lì, in quel mulino, affinché desse una mano alla

famiglia ed imparasse un mestiere. Venturino pareva esserci nato

dentro a quel piccolo mulino: era sempre lì, da mattina a sera,

imbiancato di farina, e si faceva voler bene da

Zi'

Giuvuanne e

Za' Annine, come un figlio.

Per fortuna la guerra passò ed il sole tornò a splendere.

Ma

Zi' Giuvanne, era triste. Nonostante i sansalvesi

andassero spesso a trovarlo, tant'è che le sagne di San Vitale

si svolsero nell'immediato dopoguerra proprio in quel mulinetto,

un chiodo fisso assillava i suoi pensieri: tornare a San Salvo,

in quel mulino, a Pantanella, dove aveva trascorso gli anni più

belli della sua vita e della gioventù.

Tentò in tutti i modi di riavere quel mulino, ma il suo

desiderio fu vano. Il Comune di San Salvo, che ne era

proprietario, aveva in mente di ricostruire al suo posto uno

stabile più grande, da destinare ad altro uso, e per di più, nel

caso lo avessero nuovamente adibito a mulino, chiedeva un prezzo

troppo esoso per le sue tasche.

Vi rinunciò.

Il suo desiderio, però, di tornare a respirare aria sansalvese,

era troppo grande e divenne la sua unica ragione di vita.

Finalmente il suo sogno si avverò nel ‘46, quando acquistò un

terreno in Via della Mirandola e vi realizzò un mulino

elettrico.

Un tarlo però ancora assillava la sua mente. Il destino non gli

aveva dato figli. A chi avrebbe lasciato il suo mulino?

Si ricordò allora di quel ragazzino lentellese, di nome

Venturino, che nel frattempo era divenuto grande ed era partito

per il militare.

Al suo ritorno lo chiamò.

A Venturino, che era cresciuto a grano e farina sul greto del

fiume Treste, non parve vero quando Giovanni Bassi gli annunciò

di aver riposto in lui tutte le speranze future per il suo

mulino.

Accettò.

Per riconoscenza, Venturino, volle aggiungere al suo cognome

anche quello di Bassi, chiamandosi così Valentini Bassi

Venturino.

La storia di Giovanni Bassi, da Perano, e di sua moglie Anna

Passalacqua, da Cepagatti, mugnai del mulino Pantanella, termina

qui, ma ha resistito all'oblio del tempo.

Sarà pur vero che acqua passata non macina mulino.

Ma chi ben semina, ben raccoglie.

La via vecchia del mulino era

l'unica strada, tortuosa e fangosa, che anticamente

conduceva al Mulino Pantanella, alla stazione ed al mare. Ne

esiste ancora qualche tratto visibile quando si va a fare

metano dai F.lli Loreta in C.da Piane Sant'Angelo. Nella

foto aerea è visibile anche il lungo rettilineo dell'altra

strada, realizzata successivamente, che oggi passa dinanzi

alla SIV, prima che venisse interrotta dall'autostrada negli

anni 70, all'altezza della Rivoira. Negli anni '80 verrà

invece realizzata l'attuale strada, in parte sopraelevata

quasi sino alla rotonda della SIV.

Sulla sin. il nuovo stabile

ricostruito dove insisteva il Mulino Pantanella, distrutto

durante il secondo conflitto mondiale, mai più riadibito a

mulino. Nella foto è visibile il sottopassaggio

automobilistico, ove un tempo vi era il passaggio a livello.

Sullo sfondo, a destra, la struttura realizzata in epoca

fascista per l'ammasso del grano, successivamente

riconvertita in distilleria.

Resti dell'antico mulinetto di

Giovanni Bassi sul greto del fiume Treste . Foto di Antonino

Vicoli

Resti dell'antico mulinetto di

Giovanni Bassi sul greto del fiume Treste . Foto di Antonino

Vicoli

Valentini Bassi Venturino vicino

ad uno dei due cassoni dell'antico mulinetto sul greto del

fiume Treste, acquistati da Giovanni nel 1933, che è anche

l'anno di nascita di Venturino.

Valentini Bassi Venturino con il

figlio Gianni nel mulino in Via della Mirandola, non più

esistente, sostituito con il moderno opificio in zona

Industriale.

Il nuovo e modernissimo opificio

Di Valentini Bassi Venturino in

zona industriale, oggi gestito dal figlio Gianni.

(1) L'estrazione della pepézzere avveniva l'ottava

di San Vitale e ze teréve (si sorteggiava) sulla cassa

armonica. Il biglietto vincente era il primo estratto dopo

quello che recava la scritta "San Vitale Martire" . Dopo il

sorteggio la pepézzere veniva portata con la banda a casa del

vincitore, il quale era considerato fortunato perchè la

vincita era avvenuta per volere di San Vitale. Ma lua vincita

con il tempo, divenne una disdetta. Il vincitore da fortunato

che era, diventava malcapitato in quanto gli toccava da

offrire da bere a tutti coloro che si recavano nella sua casa

al seguito de la pepézzere, tra i quali immancabilmente

spiccavano i noti beoni del paese che gli scolavano la botte.

Vincere la pepezzere era un onore a cui non si poteva

rinunciare, ma erano in molti coloro che si auguravano di non

vincerla, in quanto, si sarebbero ritrovati con la pepézzere

in casa, ma con la botte vuota.

pag.5

dietro/avanti