www.sansalvoantica.it

Lezioni di storia

(del prof. Giovanni Artese)

La nostra storia

La Chiesa e il Monasterium Sancti Salvi attestati dal 1031

In una chartula conservata

nella Bibliothèque Nationale de France

del prof. Giovanni Artese

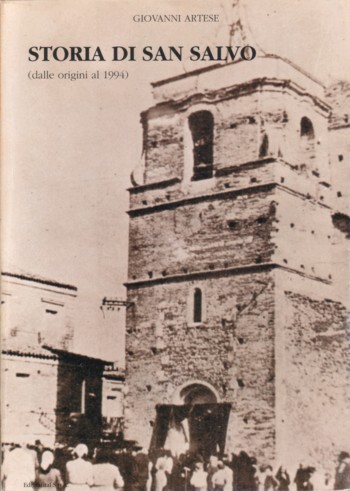

La facciata di San Giuseppe (già chiesa del monastero diSanto Salvo) prima dell’abbattimento, nel 1962, evidenziava ben quattro fasicostruttive: la romanica o benedettina (a lato e nella parte bassa del campanile, con materiali di recupero, soprattutto conci, tasselli dipietra e laterizi, della diruta città romana); la gotico-cistercense(evidente nella ristrutturazione delle monofore e dei contrafforti); la barocca (nelportale e nella parte alta del campanile, ricostruiti intorno alla metà delSettecento); e l’ottocentesca (la parte alta della navata).

Sullo studio degli otto documenti, membranacei e cartacei, Carlo Tedeschi ha prodotto un saggio, che ora compare sul n. 128-2/2016 della prestigiosa rivista di studi storici “Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Age” , con il titolo “Monasteri dell’Abruzzo adriatico: un dossier documentario (1019-1065)”. Il saggio ci è stato segnalato da Davide Aquilano, archeologo medievalista, che tra l’altro (insieme alla dott.ssa Amalia Faustoferri) ha collaborato con il Tedeschi, fornendogli notizie sull’abbazia dei SS. Vito e Salvo del Trigno e sulla localizzazione di altri monasteri (perlopiù scomparsi).

La pergamena che si riferisce a S. Salvo è del giugno 1031 e si colloca nell’archivio parigino. Si tratta di un atto, rogato dal notaio Mainardo a Bisaccia (castello Bisactie o Visactie), attraverso il quale i fratelli Lupo e Roffo, figli del fu Transarico, offrono alla chiesa di Santo Salvo, per la salvezza delle anime loro e dei genitori, dodici moggi di terreno situati in località S. Martino, in vocabolo Rigo Cupo, nell’agro di Bisaccia [casale abbandonato - nel XIV sec. - nei pressi della Grotta della Madonna di Bisaccia, oggi in comune di Montenero]. Eravamo al tempo dell’imperatore Corrado II (eletto nel 1027), che viene citato nel testo. Interessante in questo documento è il passo in cui ci si riferisce alla chiesa [e monastero] di Santo Salvo. E’ il seguente: “[…] in ecclesie Beati Sancti Salbi, qui edificatum est videtur infra comitato Teatino, propinquorum est de Salabento, sub tenporibus domni Stefani vir veneravilis abbas […]”. In esso cogliamo l’informazione che la chiesa di San Salvo si trovava prossima, confinante con Salavento. In effetti, la chiesa medievale più antica del territorio odierno di San Salvo non è quella eponima, che ha dato il nome al paese, bensì S. Angelo in Salavento (Sancti Angeli in Salabento), che sappiamo essere sorta esattamente sul sito della diruta villa romana di via S. Rocco. Questa chiesa era farfense (come molte delle altre nelle chartulae di cui parla il Tedeschi) e passò all’abbazia di S. Vincenzo al Volturno nel 994, a seguito di una donazione del conte di Teate, Trasmondo II, che vi aggiunse le terre del luogo detto Rosiliano (attuale Piana Sant’Angelo, che evidentemente ha preso il nome proprio dalla chiesa e monastero di Sant’Angelo). S. Angelo in Salavento fu poi riconfermata ai volturnensi nel 1023 (quando il Conte Pandolfo donò e aggregò altri 550 moggi di terreno “dentro i confini della Mucleta”) e nel 1059. Il casale di Salavento - di cui restano tracce della fortificazione, Lu Castellano, si trovava nei pressi dell’attuale Piano di Marco - su di un colle che domina la confluenza di un affluente di destra con il vallone Buonanotte. Il territorio di Salavento si estendeva invece lungo la media valle di Bonanotte, soprattutto alla destra del corso d’acqua. Dopo la desertificazione del casale (a seguito della crisi del XIV secolo), il territorio di Salavento passò alla Contea di Monteodorisio; e, nel 1417, venne definitivamente acquistato da Vasto. Nel documento è presente il nome dell’abate che reggeva al tempo la chiesa di S. Salvo: Stefano.

Tuttavia, è soprattutto la data dell’atto a costituire la grande novità del testo scoperto: l’anno 1031. Sull’origine della chiesa e monastero di Santo Salvo si avevano finora solo supposizioni e ipotesi di storici locali, che la datavano al IX-X secolo (Betti, Piovesan, Slade). I documenti esistenti l’attestavano invece nel 1208, nel 1204, nel 1173 e, il più antico, nel 1095, stando ad una donazione “di terreni, chiese e altri beni fatta dal conte di Loritello, Roberto I, al vescovo Rainulfo”. Grazie al Tedeschi, abbiamo dunque compiuto un ulteriore passo in avanti nella ricostruzione della vicenda storica della chiesa e monastero di Santo Salvo, in un anno, il 2016, che era già stato rivelatore di un’altra insospettata novità, attraverso la prima fase di scavo della cripta di San Giuseppe (già chiesa - dedicata a S. Maria - del Monasterium Sancti Salvi). In precedenza si supponeva infatti che i perimetri della chiesa benedettina (secc. X-XIII), della chiesa cistercense (secc. XIV-XV ) e di quella del 1860 coincidessero, pur nelle ristrutturazioni e riedificazioni succedutesi. Attraverso la scoperta degli alzati orientali della chiesa benedettina, si è invece compreso che questa era di circa un metro più corta nonché leggermente più stretta di quella trecentesca cistercense. Lo studio archeologico è ancora in atto, ma le murature - in pietra di fiume spaccata e ricorsi di laterizi - suggeriscono senza dubbio una edificazione prossima all’anno 1000.

Non resta che ringraziare gli studiosi, gli archeologi e i sostenitori dei restauri di San Giuseppe perché in questi tre ultimi decenni davvero la conoscenza della storia di San Salvo, sia romana che medievale, ha compiuto passi giganteschi, rivelando una realtà urbana molto più complessa di quanto ci si aspettasse e, soprattutto, ben inserita (come del resto avviene oggi) nei circuiti della grande Storia.

Giovanni Artese

Giovanni Artese

Immagine di Sancti Salvi, vescovo e confessore diAmiens, in una miniatura del XII secolo conservata presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze. L’ultima statua esposta nella chiesaparrocchiale di San Salvo, descritta nel 1803, lo presentava proprio in abiti vescovilie con in mano il libro della Regola di San Benedetto.

Muro del periodo benedettino della chiesa di San Salvo,scoperto durante la prima fase di lavori nella cripta di San Giuseppe.